Chaque semaine, un artiste de la galerie nous fera partager son amour pour l’œuvre d’une personnalité, qui pourra être un·e cinéaste, comme Maurice Pialat à qui nous avons emprunté le joli titre de son film (réalisé en 1983), ou un·e musicien·ne, un.e écrivain·e, un·e artiste…

Alun Williams

Un Hommage à Victorine-Louise Meurent

Alun Williams, Jules & Victorine Hotel, 2010

huile et acrylique sur toile, 71 x 56 cm

Je voudrais revenir encore une fois sur l’histoire de Victorine Meurent, dont le nom est trop facilement réduit à son identité de modèle préféré de Manet, et personnage principal de ses tableaux révolutionnaires, Olympia et Le déjeuner sur l’herbe. C’est vrai que grâce à ces deux tableaux, elle est devenue la star du tout Paris en 1863, le véritable symbole de la nouvelle femme libre de la « vie moderne » de Paris au 19ème siècle. Grâce au pinceau de Manet, et au nez et à la barbe des conventions du nu académique, Victorine enlève ses vêtements et regarde le spectateur avec dédain et sans pudeur. C’est un scandale pour la société de l’époque, mais à ce moment-là, si le célèbre Manet prend d’assaut les conventions de l’art, la célèbre Victorine refuse à travers ces tableaux la soumission des femmes en bafouant l’amour propre de la dominance masculine qui est partout.Si on situe Victorine justement dans son époque hautement patriarcale et machiste il n’est pas difficile de penser que ses exploits et son courage lui donne au moins autant de mérite que Manet, lui qui naît avec tous les avantages ! Évidemment Manet est un artiste phare de l’époque – un des vrais précurseurs de l’art moderne, mais malgré le fait de naître dans une famille aisée avec beaucoup de connaissances, ses tentatives de voir son travail accepté et reconnu dans le prestigieux Salon officiel ont presque toujours échoué. On peut bien sûr voir cela comme une preuve de la grandeur de son avant-gardisme, mais j’ai envie de dire que c’est également Victorine qui avait de l’audace pour faire face en tant que femme à tant d’obstacles pour exister comme artiste vers la fin du dix-neuvième siècle!

D’origine modeste, à une époque où les femmes n’avaient pas le droit de rentrer à l’École des Beaux-Arts et devaient payer très cher pour le privilège d’étudier dans les ateliers des maîtres, Victorine a réussi quasiment toute seule et très rapidement à relever l’exploit d’exposer ses tableaux régulièrement au Salon ! C’est dire qu’elle avait quand même du talent. Chaque époque choisi ses experts qui se prononcent sur ce qui est valable selon les critères de qualité établis, et il est clair que le travail de Manet correspondait aux critères de l’époque suivante auxquels lui-même allait largement contribué. Mais ça ne veut pas dire que les experts précédents n’étaient pas capables de reconnaître les qualités indéniables d’un travail de peinture.

Avec le recul, il est très facile de dire que le jury du Salon était aveugle aux qualités et au potentiel de l’avant garde, et que le travail de Victorine était simplement bien fait et conventionnel. Les critiques qui existent du travail de Victorine sont rares et généralement écrites avec le recul du temps. Presque une demie siècle après les faits, Adolphe Tabarant, biographe de Manet écrit dans son « Bulletin de la Vie Artistique » de 1921, (six ans avant la mort de Victorine) : « Elle envoya (au Salon) en 1876, son propre portrait, et par la suite, des peintures historiques ou anecdotiques. Chétives peinturlurettes ! À quoi lui servait-il d’avoir vécu dans l’intimité d’un Manet ? »[1]. J’espère sincèrement que la pauvre Victorine, qui avait 77 ans en 1921, n’a pas eu le malheur de lire ces phrases stupides.

Victorine revendiquait son identité d’artiste jusqu’à sa mort en 1927, et c’est vrai qu’elle essayait parfois d’utiliser la notoriété d’Olympia pour faire avancer sa carrière d’artiste, comme lorsqu’elle avait créé une série de cartes pour promouvoir son travail et sur lesquelles on lisait : « Victorine-Louise Meurent Artiste exposante au Palais de l’Industrie. Je suis Olympia sujet du célèbre tableau de M. Manet. Veuillez regarder ce dessin, Merci ! » [2]Ça sent un peu le désespoir, mais moins que l’histoire de ses sorties parisiennes quelques années plus tard, lorsque Toulouse Lautrec prenait un malin plaisir à entrainer Victorine dans des fêtes mondaines, rien que pour faire une entrée grandiose en disant : « Je vous présente mon amie, Olympia ! »

Lasse de la compagnie des hommes et les désavantages insurmontables subis par les rares artistes femmes, Victorine s’est retirée à Colombes ou elle a vécu les derniers vingt ans de sa vie avec une certaine Marie Dufour. Les deux amies décèdent à trois ans d’intervalle, en 1927 et 1930. Un récit parle d’un grand feu de jardin fait par les huissiers pour débarrasser le contenu de la maison et dans lequel les voisins voyaient disparaître des chevalets, des instruments de musique et des toiles…

Malgré tout, Victorine a réussi son ambition d’obtenir une place dans l’histoire de l’art. Je pense que Picasso était fasciné par ce personnage fort, et pas seulement par la célèbre toile de Manet, lorsqu’il peignait Victorine de nombreuses fois dans sa série de « déjeuner sur l’herbe ». J’ai eu moi-même la prétention d’imaginer, dans une série de tableaux, une relation qu’elle aurait vécue avec Jules Verne (lui aussi soudainement célèbre à Paris en 1863). Il s’agit ici d’un hommage à « Jules et Victorine » en passant par Manet et Picasso.

On connaît seulement quatre tableaux de Victorine, (jusqu’à preuve du contraire). Trois sont conservés dans la collection de la Ville de Colombes. Le quatrième, son autoportrait de 1876, apparemment retrouvé et authentifié très récemment, montre beaucoup de qualités et un regard de défi, peint treize ans après celui d’Olympia. Ça fait du bien de constater que ce tableau est loin d’être une « chétive peinturlurette », à quel point que certains proposent que le tableau aurait été retouché par Manet lui-même.[3] C’est exaspérant à la fin – encore une tentative de rabaisser le talent de la pauvre Victorine presque un siècle et demi après la réalisation de cet autoportrait!

Aussi excitante que soit cette découverte, elle rend encore plus frustrant le fait qu’autant de ses peintures et dessins ont disparu. Il en existe certainement d’autres quelque part…Regardez encore dans les tiroirs et greniers de vos grandparents parisiens !

Novembre 2020[1] Adolphe Tabarant, “Celle qui fut “l’Olympia”, Bulletin de la Vie Artistique II, 1921, p. 299

[3] Laurent, E., “Mademoiselle V, journal d’une insouciante”, Paris, La Différence, 2003, p. 225

Victorine Meurent (Paris, 1844 – Colombes, 1927), Autoportrait (détail), Circa 1876,

huile sur toile, 35 x 27 cm

courtesy de la galerie Edouard Ambroselli, Paris

Ramuntcho Matta

Ramuntcho Matta, (détail) Entre Chien et Nous, encre et aquarelle sur papier, 17 x 12 cm / déplié 17 x 150 cm, 2020

ah mes amours…

mes amours mes amours mes amours

en perpétuels échos en la vie de tous les jours

il y a les amours qui restent, et les amours qui passent et qui restent tout autant.

et puis il y a ce qu’on pense être amour et n’est que tour de passe passe.

d’ailleurs « amour » c’est un terme bien récent.

Il n’y a pas si longtemps on intitulait ces relations rares « la sincère amitié », ce n’était ni possessif, ni exclusif… mais c’est une autre histoire.

l’histoire ici, c’est des histoires qui nous accompagnent.

tel tableau c’est un moment… une ponctuation élévatrice d’un séjour unique.

le lapin de Dürer… à Vienne…

et des histoires c’est des relations.

Cela commence avec Maman, pour le Jazz et tout autant « œuvre“ qu’un repas ou qu’une visite chez un ami artiste.

Et bien entendu l’atelier marque d’une empreinte profonde.

Avec papa c’est plutôt la visite hebdomadaire au Louvre pour aller voir UNE œuvre et une seule.

Au Louvre ou au musée de l’Homme ou à celui de la Porte Dorée.

de ma construction individuelle c’est plutôt la relation que je privilégie.

la relation aux mondes avant tout, la relation à l’autre…

Une relation à une certaine morale, à une certaine éthique.

à un principe de responsabilité.

et cette responsabilité c’est l’honnêteté.

un chien est toujours honnête.

il est ce qu’il est.

oui il y a la fourberie, le mensonge et tout ce qui fait qu’un être est vivant.

on ne demande pas à un chien de rendre des comptes, on ne lui demande pas où il est allé.

Il y a « Moins qu’un Chien » de Mingus, ma vie de chien de Boulgakov…

mon amour c’est le chien

le chien a soixante dix mille fois plus de perceptions que nous, pas deux ou dix ou cent.

Soixante dix mille capteurs de plus que nous.

Et certaines personnes ont du chien.

c’est ce que j’aime

le chien

tout d’abord dans Asger Jorn qui énonce que ce qu’il y a de plus précieux dans l’être humain c’est l’animal, et pour (moi ? lui ?) c’est l’instinct.

on ne fait pas de la peinture: on est peinture.

et la beauté n’est pas esthétique: elle est éthique: c’est le vrai, le cru, le non filtré…

l’amusant aussi.

C’est Asger qui a inventé l’international situationniste, après, Bobord a réduit cette initiative en peau de chagrin.

et comme mon sujet n’est pas tel ou tel peintre, mais le chien qu’il y a parfois en voici un autre qui a un autre type de chien

Oyvind Fahlstrom.

pour lui, le sujet c’est le réel.

pas le réel artificiel, mais les effets intérieurs d’un réel bien supérieur, celui du sensible, et de l’infini.

être dedans comme un chien.

être dedans comme un chien ?

un chien c’est tout sauf un esclave.

un chien c’est l’empathie absolue.

et Oyvind entend le monde et le dit en cases, traits, jeux et situations.

Il invite tout un chacun à se construire de multiples chacuns.

sans jamais oublier: le moi politique; celui qui agit sur le monde, par sa façon d’arpenter les cimes…

et puis en voici un autre qui a du chien:

Robert Motherwell.

Bob fait pause.

Il pause le réel et en montre les différentes strates.

Il laisse libre cours à nos flairs.

il éveille nos sensations

et au-delà des chiens il y a les chiennes.

je n’ai pas commencé par elles car je ne voulais pas qu’il y ait mal entendu.

en première position je mets Alice Liddell, sans qui il n’y aurait pas de Lewis Caroll.

Faut-il produire à tout prix des choses ou bien produire d’abord une vie ?

Puis Nina, sans qui pas de Charles Cros, qui les a affûtées le premier.

puis Carol Rama qui ose de tout.

et Dorothea Tanning…

et la liste est trop longue…

on l’aura deviné.

j’ai « des » amours et pas « un » amour.

C’est mon côté musicien, je ne peux pas m’en tenir à une seule gamme.

je suis polygame.

Chaque amour enrichit mes palettes perceptives

et j’essaie à mon tour d’être à la hauteur, fidèle à ma façon

comme un chien

et comme tout bon toutou

je fais où on me dit de faire.

Ramuntcho Matta

November 2020

Ramuntcho Matta, Entre Chien et Nous, encre et aquarelle sur papier, 17 x 12 cm / déplié 17 x 150 cm, 2020

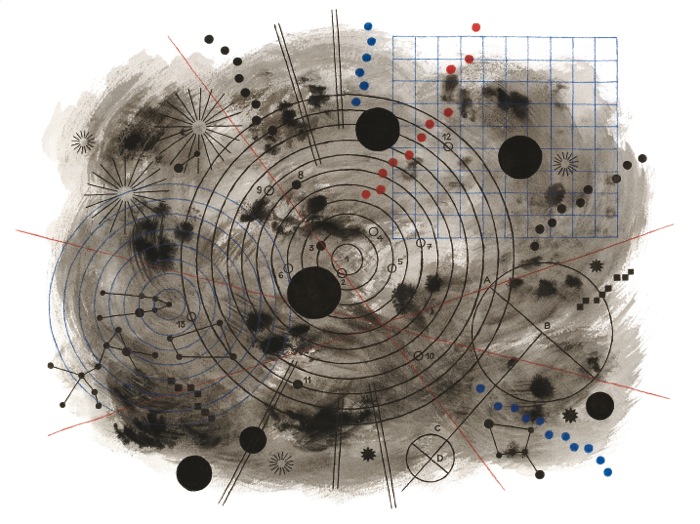

Jochen Gerner

Alexander Cozens (1717-1786)

J’ai découvert l’artiste britannique Alexander Cozens par sa méthode expérimentale de dessin : A New Method of Assisting the Invention in Drawing Original Compositions of Landscape, 1785. À partir de taches d’encre noire aléatoires ou accidentelles sur lesquelles il prolonge des traits et invente des formes composant un paysage reconnaissable, il passe ainsi de l’abstraction totale à une représentation figurative subtile.Ce principe d’expérience avant-gardiste me semble totalement inédit au XVIIIe siècle. Alexander Cozens réalise des peintures rappelant des paysages du XVIIe siècle et des dessins anticipant à la fois les exercices aléatoires de Victor Hugo (XIXe siècle) et les dessins des courants modernes du XXe siècle, de Cézanne à Joan Mitchell. Tâches abstraites, traits souples, études de nuages, de feuillages et de rochers, Cozens a construit un catalogue complet sur les potentialités infinies du dessin.

Classique, romantique et moderne, il se tient en équilibre entre figuration et abstraction, entre une école classique et un courant avant-gardiste radical.Travaillant avec le hasard, la temporalité, les expériences et les contraintes oubapiennes, sur des supports imprimés ou face au réel, je constate de façon régulière et toujours renouvelée mon attachement à l’œuvre d’Alexander Cozens.

Jochen Gerner

Novembre 2020

Pour découvrir le travail d’Alexander Cozens cliquer sur ce lien : https://www.tate.org.uk/art/artworks/cozens-the-cloud-t08057

Jochen Gerner

Cosmos, 2016

encre de Chine et crayon sur papier

35 x 46,5 cm

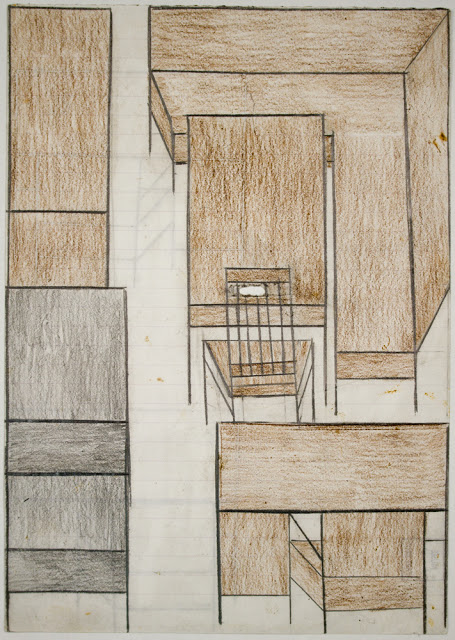

Guillaume Pinard

Nous sommes heureux d’inaugurer cette nouvelle chronique avec un texte de Guillaume Pinard sur le travail de Hélène Reimann, née en 1893 en Pologne.

Guillaume Pinard, Hélène, graphite et crayon, 21 x 29,7 cm, 2020

Je ne sais plus ce que vaut l’hypothèse d’une vacance existentielle, d’une pratique flottante et invisible de l’écriture, du dessin, de la musique – que sais-je – dans un système où nous valorisons la moindre action par une demande d’adhésion ou de valorisation immédiate. Je ne sais plus ce que vaut encore ce mouvement qui défendait l’idée d’une forme improductive et émancipatrice de la pensée, ce bond gratuit dans l’élaboration de la subjectivé, quand la précarité des intelligences est industrialisée et que toutes les productions artistiques, intellectuelles sont livrées aux services commerciaux des entreprises. Je ne sais plus ce que vaut une idée, une œuvre d’art, lorsqu’elles ne sont même plus une marchandise, mais une simple donnée parmi toutes les autres, destinées – comme un mouchard – à capter, localiser, tracer l’attention d’un, d’une internaute dans l’océan des clics. Je ne sais plus ce que véhiculent les formes dans un catalogue soumis aux sondages populaires plus qu’à l’examen des contenus. Et pourtant, je n’aime rien tant que cet élargissement du visible, rien tant que l’exhalation des possibles et la multiplication des prescripteurs ; et j’ai toujours envie de participer. Alors quoi ?

Hélène Reimann (1893 Breslau/Pologne 1987 Bayreuth/Allemagne) était mère de sept enfants. Elle était marchande de chaussures. La schizophrénie l’a progressivement condamnée à faire des séjours répétés à l’hôpital psychiatrique. Il faudra la protection d’une de ses filles pour qu’elle échappe au plan Aktion T4 (campagne d’extermination d’adultes handicapés physiques et mentaux) de l’Allemagne nazie. À partir de 1949, Hélène Reimann fut définitivement internée dans l’hôpital psychiatrique de Bayreuth. Elle y passa la plupart de son temps à dessiner. Elle dessina tout ce dont elle était désormais privée et qu’elle ne voulait pas voir disparaître : des vêtements, des chaussures, des intérieurs, des meubles, quelques animaux, des portraits, des fleurs. Tous les dessins que nous connaissons d’elle ont été réalisés entre 1973 et 1987. Entre 1949 et 1973, le personnel de l’hôpital avait l’ordre de débusquer et détruire tous les dessins qu’Hélène Reiman réalisait et cachait sous son matelas, dans ses draps, sous son oreiller. Il faudra l’arrivée du professeur Bœker à la direction de l’établissement pour qu’elle puisse les conserver. Hélène Reimann a donc maintenu inlassablement – contre la coercition de l’institution dans laquelle elle était prétendument soignée – son travail de dessin pendant 24 ans. Rien ni personne n’a pu endiguer la nécessité de cette femme de reconstituer le théâtre de sa mémoire.

C’est peut-être trop facile d’utiliser l’histoire d’Hélène Reimann comme contrepoint à la surexposition et au commerce des objets de la pensée, de la tenir comme un exemple radical de résistance aux normes et aux exigences institutionnelles. On m’objectera qu’Hélène Reimann ne participait pas et n’a jamais participé au « jeu de l’art », qu’elle ne nourrissait aucune ambition artistique, aucune recherche plastique, qu’elle n’a probablement jamais porté un regard critique sur ses dessins ou son enfermement, qu’elle était folle. Peut-être, mais le diamant noir que forment la vie et la résistance de cette femme, le rapport brûlant qu’elle a entretenu avec l’acte de tracer, la force subversive de son geste nous oblige à considérer ses dessins comme des étincelles qui crépitent et éclairent l’abîme d’un être écorché par le monde en se dressant contre ce monde ; parce que ses dessins témoignent de la permanence obstinée d’un éclat au cœur de chaque individu et de l’inaliénabilité de cet éclat.

Ainsi, devant Hélène Reimann et quitte à jouer avec la roulette des algorithmes pour flatter notre existence ou l’économie de nos réalisations, quitte a plonger dans l’eau saumâtre des réseaux, l’indifférenciation de ses repères, il faut maintenir l’exigence à laquelle nous sommes tenu.e.s de mesurer chaque jour ce qui mérite ou pas d’être caché sous l’oreiller.

Guillaume Pinard

Octobre 2020

Hélène Reimann, Mobilier, avant 1987, crayon graphite et crayon de couleur sur papier fin réglé (type bloc de papier à lettres), 29,5 x 20,8 cm.

Villeneuve d’Ascq, LaM © Crédit photo : N Dewitte / LaM